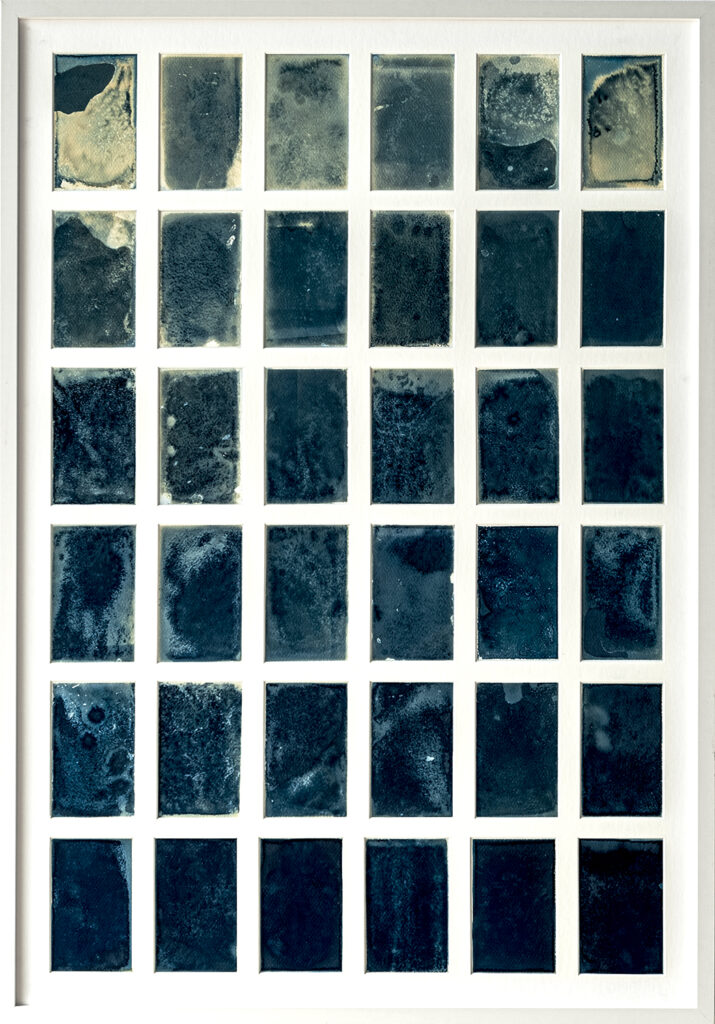

Sédimentation du gradient

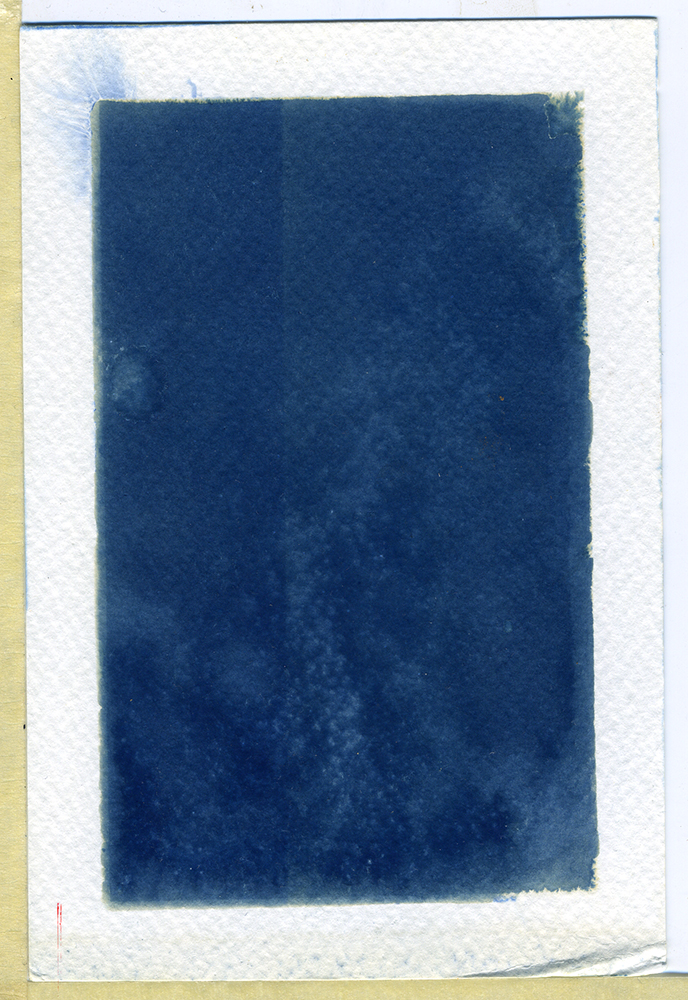

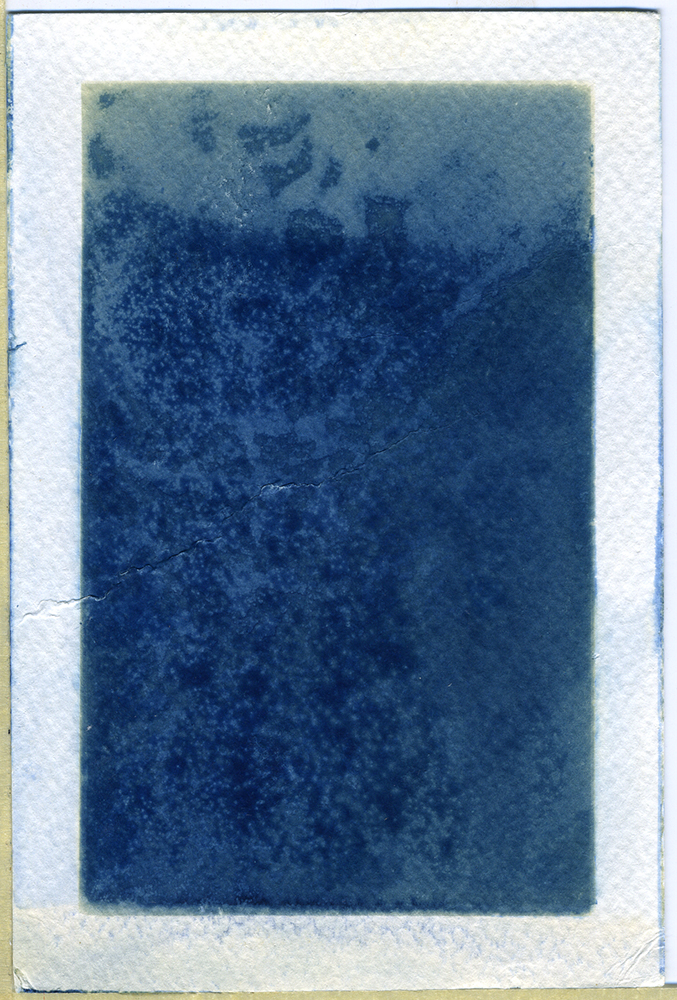

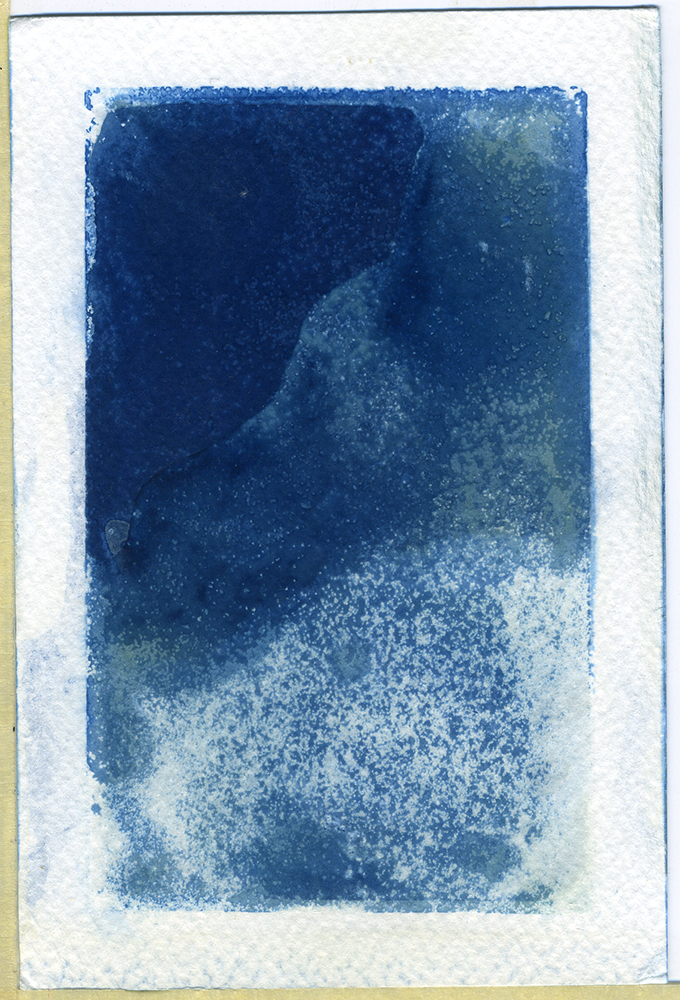

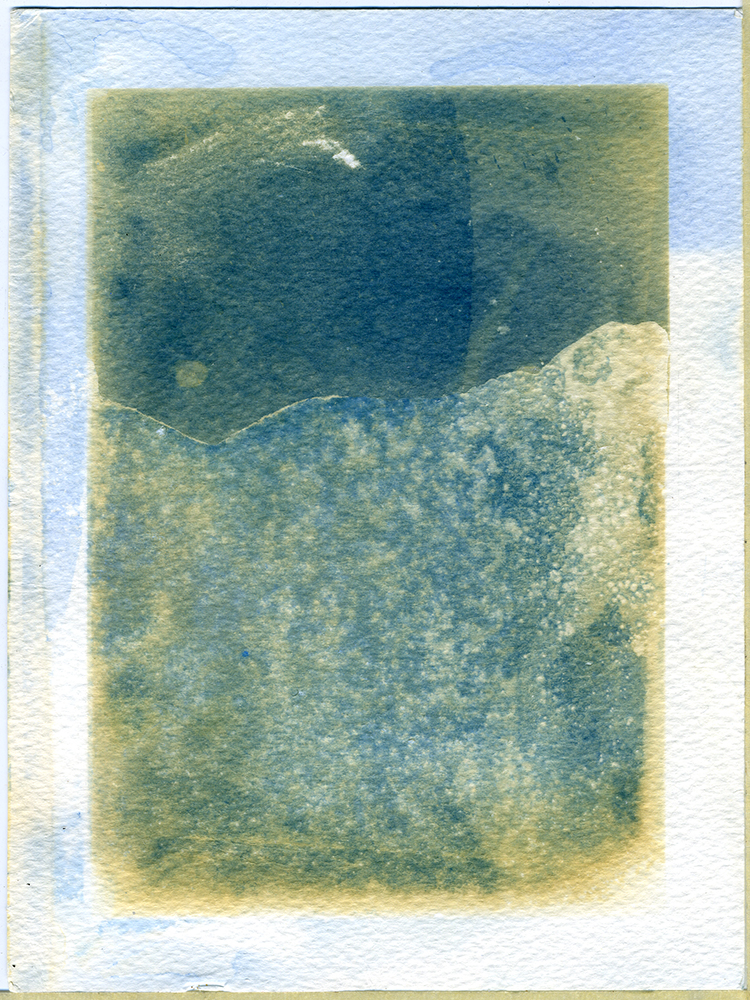

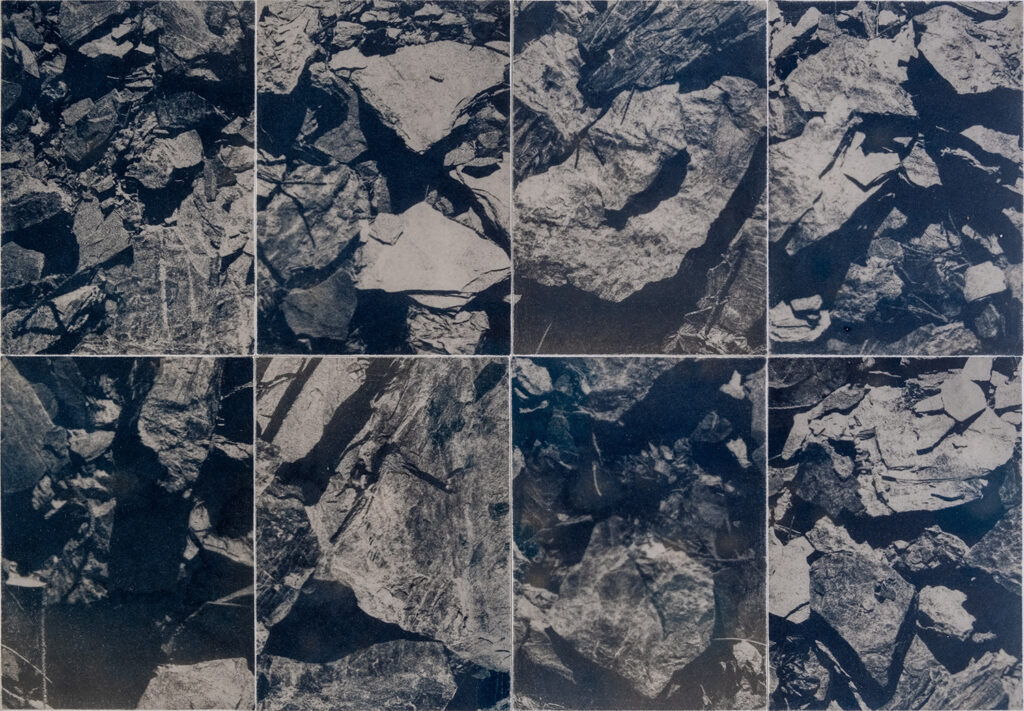

Prendre de la distance face au réchauffement climatique, c’est accepter d’en ressentir le vertige. Par la création d’images issues de la réaction de l’eau, du sel et de la chaleur, j’explore ce phénomène planétaire à travers un processus naturel qui se répète inlassablement et s’imprime chimiquement sur le papier.

Chaque feuille photosensible, déposée sur le sable, devient un enregistrement qui par l’eau salée capte le passage d’une vague. Ce geste fixe sur le papier l’imperceptible dérèglement du climat : fluctuations des températures, bactéries, dégradations de la matière. Il fait apparaître textures, aplats et couleurs teintées de ce désordre climatique.

Assemblées, ces images composent une lecture à la fois distanciée et intime du dérèglement global. Les vagues y apparaissent comme témoins, tandis que chaque photogramme se fait métaphore de l’humain, acteur et responsable.

Cette photographie est une réflexion critique sur notre relation au vivant et documente l’environnement.

Sédimentation du gradient

cyanotype / papier

950 x 650 mm

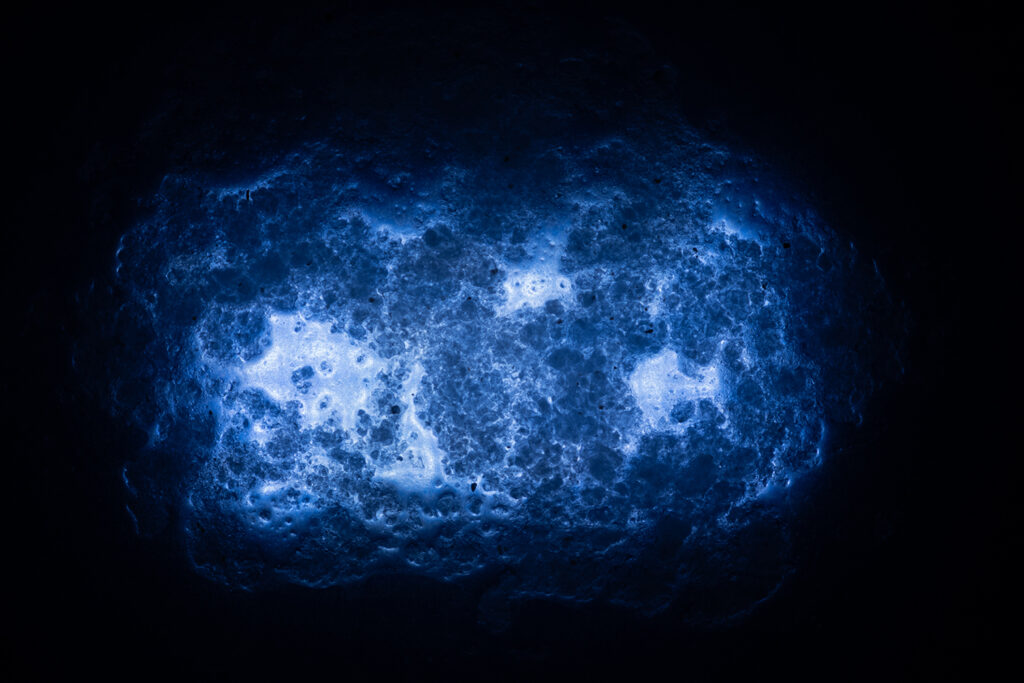

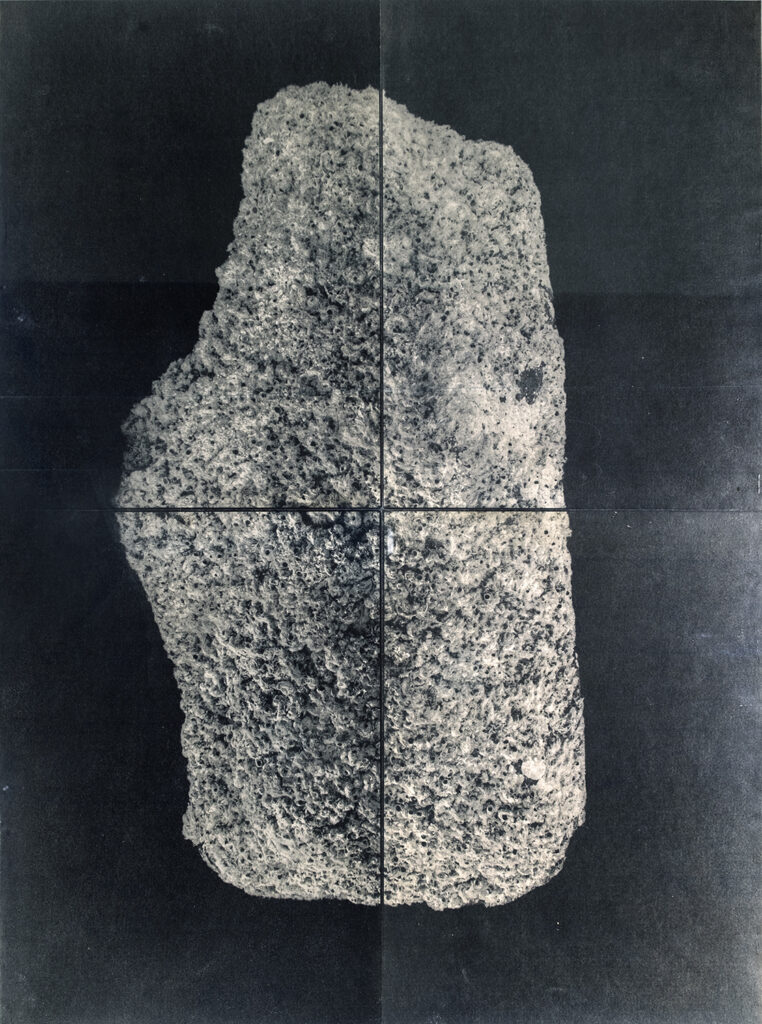

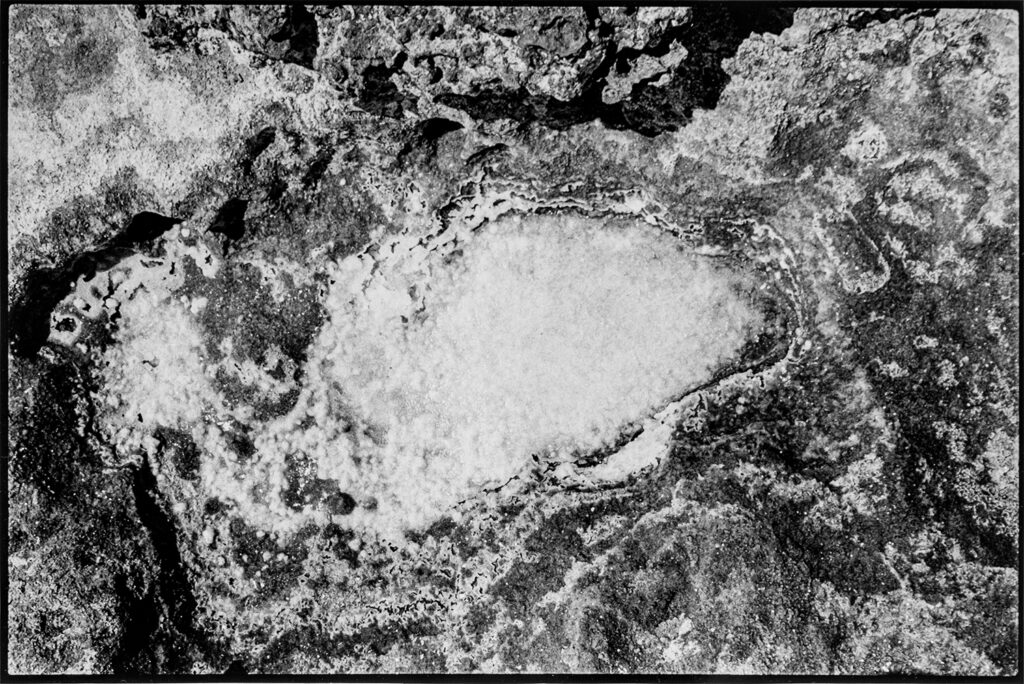

Matières

La matière est appréhendée comme mémoire vivante, dépositaire d’un temps, d’une transformation, portant en elle les empreintes de l’usure, de l’érosion, du complexe, pour rappeler à l’humain la même condition que la nature : évoluer, se transformer, disparaître. La matière rétablit un lien avec l’origine, insérant le corps ou la trace humaine dans les éléments naturels. Mon travail en matière consiste à en faire un vecteur de liaison, l’image se reliant à la nature, au corps humain s’achevant comme au devenir des lianes enchâssées dans la terre. Ainsi cette matière devient caractère, repère et langage nous invitant à retrouver une place dans le cycle du temps ou du vivant.

Techniques

Dans le cadre d’un courant plus vaste de l’art contemporain – où la matière photographique se pose en champ de documentation expérimental, les anciennes techniques (cyanotype, photogramme, film argentique) reviennent à la vie par leur association aux appareils numériques, leur hybridité mémoire/nouveauté jouant en faveur de l’ultime matérialité des supports réinvestis. En raison de cette tension, le rapport à l’image change, celle-ci échappant à l’angoisse de la simple reproduction par le détour de l’abstraction et des impressions sensorielles (la charge affective de la couleur, ici du bleu). Il faut montrer que la matière et le procédé ne sont pas neutres, qu’ils participent à créer l’univers environnemental, la densité visuelle et la charge symbolique de l’oeuvre. La recherche plastique devient un espace de nuances où la singularité du langage visuel adopté repose sur les choix matériels des supports ou des procédés.

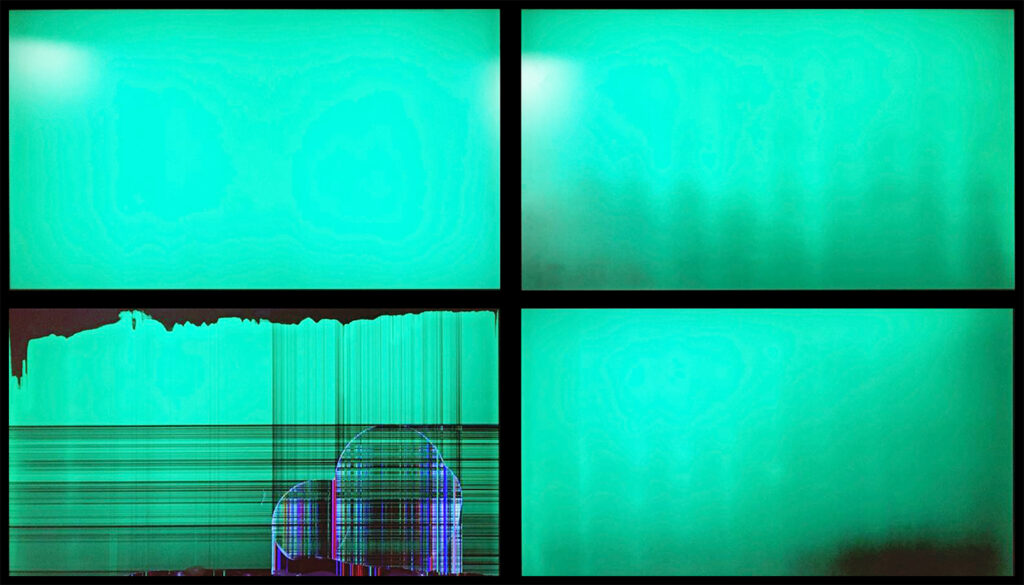

Artefacts

Les artefacts ponctuent mes recherches techniques et matérielles. Issus du processus photographique ou de la transformation des matières, ils témoignent du temps et du processus créatif. Ce qui rappelle que l’image est le fruit d’un dialogue entre la perception, la technique et la matière; les marques deviennent langage. L’artefact ne décrit pas une imperfection, il fait trace, mémoire sensible inscrite dans l’œuvre. Dans ma posture, l’artefact est une médiation : elle relie l’expérimentation technique et l’exploration matérielle, dévoilant l’image non pas comme une surface lisse et neutre mais comme un espace de mémoire et de documentation.

Changements climatiques

Dans le cadre de mes activités de communication scientifique, j’ai personnellement constaté combien l’art contemporain répondait de manière complémentaire aux constats et modélisations pondérables du changement climatique : les graphiques et les modèles traduisent le réchauffement climatique mesurable, sans susciter pour autant une compréhension immédiate et sensible. L’abstraction que propose l’art par la manipulation des matières, des techniques et des artefacts, met le spectateur en situation d’expérimenter sa dimension visuelle et émotionnelle propre. Il n’est pas ici question de démontrer : la confrontation ne vise pas à faire des démonstrations mais à ressentir, elle va au vertige du climat qui se dérègle, du monde qui change et dans lequel nous sommes impliqués. L’abstrait et la matérialité des œuvres deviennent ainsi des médiateurs de conscientisation dans un travail de transformation des savoirs scientifiques en expériences partagées.